【編者按】

我們相信,每一個(gè)收藏故事,每一個(gè)文化思考,都承載著中國(guó)的歷史與文化精神。我們致力于尋找、保護(hù)并傳承這些豐富的文化記憶,讓每一個(gè)角落的收藏故事都被聽(tīng)見(jiàn),讓每一份珍貴的文化探索都被尊重。在策劃方向上,我們注重獨(dú)特性、知識(shí)性和趣味性,邀請(qǐng)民間收藏家分享思想,向歷史大膽發(fā)問(wèn)。在《民藏雜談》欄目,我們希望讀者能找到歷史的線索,文化的密碼,生活的智慧。所有文章內(nèi)容僅代表作者的個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)網(wǎng)中國(guó)民藏頻道立場(chǎng)無(wú)關(guān),藏品真贗請(qǐng)讀者自辨。

論司徒越書(shū)法(節(jié)選)

韓書(shū)茂

在二十世紀(jì)七十年代和八十年代,司徒越先生以自己獨(dú)具風(fēng)格的狂草和金文書(shū)法風(fēng)靡江淮,馳譽(yù)海內(nèi)外,為我國(guó)當(dāng)代書(shū)法事業(yè)的復(fù)興和繁榮做出了杰出的貢獻(xiàn)。

一

司徒越,安徽壽縣人,姓孫,名方鯤。號(hào)劍鳴。1914年農(nóng)歷閏五月初八日生。幼讀私塾,師從黃蔭庭先生。12歲至14歲之間讀《論語(yǔ)》、《孟子》、《詩(shī)經(jīng)》。稍長(zhǎng),受“五·四”運(yùn)動(dòng)和新文化思潮影響,從《少年中國(guó)》、《小說(shuō)月報(bào)》等進(jìn)步刊物上,接觸到魯迅、茅盾、老舍、丁玲等人的作品,擠掉了他頭腦中大量的“子曰”、“詩(shī)云”。1931年,他考入上海美專(zhuān)學(xué)習(xí)西畫(huà),翌年轉(zhuǎn)入新華藝專(zhuān),扎實(shí)的素描、油畫(huà)功底及西畫(huà)理論,在幾十年后,成為他書(shū)法創(chuàng)作的重要學(xué)養(yǎng)構(gòu)成。“九·一八”事變后,他加入中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán),并任共青團(tuán)江蘇省委宣傳部秘書(shū)兼巡視員。因積極參加反帝大同盟活動(dòng),遭英租界巡捕房逮捕,后無(wú)罪證獲釋。1933年冬,他從上海新華藝專(zhuān)畢業(yè),在組織安排下,從事地下抗日工作。家中見(jiàn)其畢業(yè)不歸,仍滯留上海,便生疑意,派他哥哥去上海,借口母親生病,逼他回到壽縣,從此失去組織關(guān)系,在家當(dāng)了四年小學(xué)教師。抗戰(zhàn)爆發(fā)后,司徒越流亡到武漢,去八路軍辦事處找組織關(guān)系,經(jīng)同學(xué)孔繁祜(共青團(tuán)員)介紹,在周恩來(lái)領(lǐng)導(dǎo)的軍委會(huì)政治部三廳六處三科工作。時(shí)郭沫若任廳長(zhǎng),田漢任處長(zhǎng)、洪深任科長(zhǎng)。武漢淪陷后,司徒越避難重慶,經(jīng)貴州、云南、越南到上海,在阜豐面粉廠工人子弟小學(xué)任教一年。1940年春天回到壽縣,時(shí)而從政,時(shí)而任教。1943年冬天,司徒越隨他的親戚到肥西劉家圩,在第一任臺(tái)灣巡撫劉銘傳后人家中,伏案三周,抄寫(xiě)了劉家所藏部分甲骨、金文,裝訂成冊(cè),封面題曰《甲骨金石文抄》。他后來(lái)創(chuàng)作甲骨、金文書(shū)法、篆刻,實(shí)奠基于此。解放后,主要從事教育、文博工作,曾任壽縣正陽(yáng)中學(xué)校長(zhǎng)、六安師范副校長(zhǎng)、舒城中學(xué)副校長(zhǎng)。

1972年,田中首相訪華,中日恢復(fù)邦交正常化,1976年7月20日至9月12日,日本舉辦了《現(xiàn)代中國(guó)書(shū)道展》,80幅中國(guó)當(dāng)代書(shū)法、篆刻作品先后在東京、愛(ài)知、北九州展出。林散之、司徒越草書(shū)在日本大獲好評(píng)。從此,司徒越狂草蜚聲海內(nèi)外。各種展覽、題詞、刻碑、索書(shū)者,擁之如潮。1985年,《書(shū)法》雜志為他作專(zhuān)題介紹。1987年,安徽美術(shù)出版社出版了《司徒越書(shū)法選》。為紀(jì)念《書(shū)法》雜志創(chuàng)刊十周年而出版的《當(dāng)代書(shū)家墨跡詩(shī)文選》,日本為紀(jì)念中日邦交正常化十五周年舉辦的《中國(guó)著名書(shū)家百人展》都收入了司徒越的作品。司徒越書(shū)法成為這一時(shí)期書(shū)法園地里一道亮麗的風(fēng)景線。1990年10月21日,司徒越因患肺癌逝世。九年之后,中國(guó)文聯(lián)舉辦《慶祝中華人民共和國(guó)成立五十周年系列書(shū)法大展》,司徒越作品仍能入選參展,真讓人有余音繞梁之慨。在1976——1990的十五年間,他無(wú)償?shù)貫楹?nèi)外求書(shū)者作書(shū)近萬(wàn)幅(僅他自己登記在冊(cè)的就有5000余幅)。他留下的這些墨寶,為數(shù)以萬(wàn)計(jì)熱愛(ài)他的書(shū)法的人們帶來(lái)了無(wú)盡的審美愉悅。

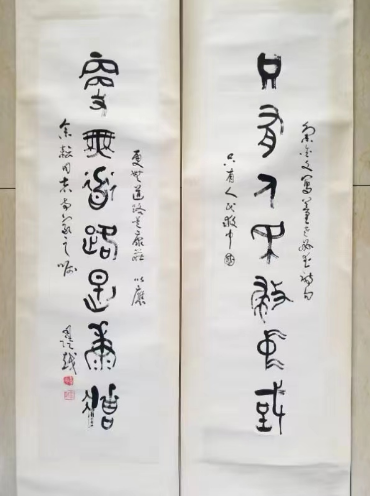

司徒越楹聯(lián)《寫(xiě)董必武詩(shī)句》

二

司徒越少年學(xué)書(shū),臨過(guò)的楷書(shū)碑帖應(yīng)有多家。僅我所見(jiàn)就有隋《龍藏寺碑》,唐·顏真卿、柳公權(quán),元·趙子昂,清·趙之謙。由于他的塾師黃蔭庭和一位堂兄說(shuō)他的字“不行”,而二位又都是壽縣有名的才子,司徒越便視為權(quán)威論斷。于是收拾筆墨,不再浪費(fèi)時(shí)間去練字,此時(shí)他年16歲。

1943年5月,他在安徽省立第一臨時(shí)中學(xué)任教,其時(shí)正熱衷于篆刻,加之教文史,學(xué)生畢業(yè)時(shí),便拿來(lái)宣紙,請(qǐng)他寫(xiě)字。他自知寫(xiě)得“不行”,又推辭不掉,為了不丟孫劍鳴的人,便署上一個(gè)假名字“司徒越”。原因是“司徒”這個(gè)復(fù)姓多在廣東,人們不會(huì)想到安徽,加上個(gè)“越”字,只是使之更象個(gè)真名,而不會(huì)想到是個(gè)假名字。于是,在他至今保存的印有100余方印蛻的小冊(cè)子《捉刀集》上才有了司徒越的幾方印章。

他自認(rèn),真正步入書(shū)壇,認(rèn)真習(xí)字,把書(shū)法當(dāng)作創(chuàng)作來(lái)對(duì)待,是從1976年開(kāi)始的。那也是各種展覽、題詞、求書(shū)者逼上梁山給逼出來(lái)的。他不愿敷衍應(yīng)付,丟人誤世,只好從頭開(kāi)始,學(xué)習(xí)草書(shū)。在此后的十五年間,他主要從張旭、懷素入手,兼以博覽歷代書(shū)論,精研佳構(gòu),經(jīng)過(guò)千萬(wàn)次為人作書(shū)的實(shí)踐磨礪,終于釀成了瑰奇華美的司徒越書(shū)風(fēng)。

將司徒越狂草、金文書(shū)法置諸古往今來(lái),燦若星海的書(shū)家群體中,除師承正宗以外,他還有哪些獨(dú)具魅力的藝術(shù)特征呢?我覺(jué)得,主要有以下四個(gè)方面。

(一)書(shū)寫(xiě)內(nèi)容因人而宜

了解司徒越的人都知道,他待人真誠(chéng),做事極認(rèn)真,只要答應(yīng)了給人寫(xiě)字,就一定會(huì)信守承諾。于是,他遇到的第一個(gè)問(wèn)題就是:“寫(xiě)什么?”由于“不喜歡總是寫(xiě)那幾首唐詩(shī)、宋詞”,因此,便要從索書(shū)者的需要和特點(diǎn)出發(fā),選擇與之相適應(yīng)的文詞內(nèi)容,甚至自作詩(shī)文相酬。

1985年《中國(guó)水利》編輯部索書(shū),他選《尚書(shū)》中的句子“若濟(jì)巨川,用汝作舟楫。”集金文寫(xiě)成條幅相贈(zèng),所用書(shū)體與《尚書(shū)》中文句的年代相當(dāng),內(nèi)容又與水利工作的職能相符,書(shū)體、文句、職能三者相得益彰,非奇思妙想不能拈得。

同年冬天,湖北荊州博物館求書(shū),因荊州與壽春同為戰(zhàn)國(guó)早期和晚期的楚國(guó)都城,他便自作五言詩(shī),寫(xiě)草書(shū)立軸以酬:“初晚二郢都,千里不相見(jiàn)。文化一脈通,精神兩無(wú)間”。殷殷之情,溢于書(shū)表。

1983年,浙江蘭溪李漁研究會(huì)成立,他用草書(shū)作七言絕句致賀:“度曲人傳李十郎,舞衫歌扇未全亡。《閑情偶寄》《風(fēng)箏誤》,奕代猶存翰墨香。”不僅字好,詩(shī)亦寫(xiě)得精彩。

1988年,長(zhǎng)白山國(guó)際書(shū)法大獎(jiǎng)賽舉辦,他函寄金文條幅“實(shí)至名歸”,這件作品濃墨重彩,筆勢(shì)飛動(dòng),令人讀后,精神為之一振。

司徒越認(rèn)為:“書(shū)法即是藝術(shù),又兼有實(shí)用的功能,因而內(nèi)容是重要的。”但在創(chuàng)作過(guò)程中,他又時(shí)常面臨著這樣的心理矛盾,思想上極不重視書(shū)法的文詞內(nèi)容,而在書(shū)寫(xiě)時(shí),又極其重視文詞內(nèi)容。他說(shuō),別人都認(rèn)為,司徒越能為不同對(duì)象選寫(xiě)不同的文詞內(nèi)容,是“學(xué)問(wèn)使然”。他卻自謙地說(shuō):“哪里有什么學(xué)問(wèn),只是認(rèn)真對(duì)待,不敢掉以輕心罷了。”嚴(yán)以律已,把別人的事當(dāng)作自己的事去做,寧可自己受累,絕不有負(fù)于人,這就是司徒越作書(shū)因人而宜,源源不斷的精神動(dòng)力。

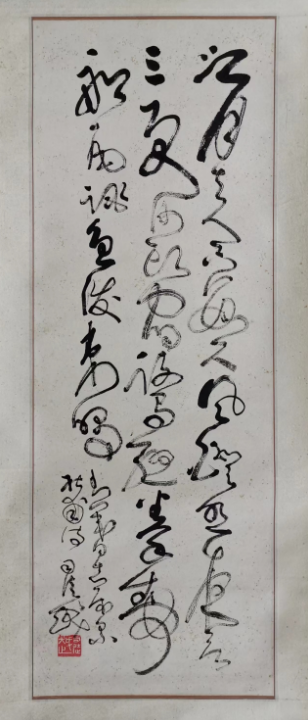

司徒越草書(shū)條幅《錄杜甫詩(shī)》

(二)結(jié)字瑰奇多變

欣賞司徒越的狂草、金文,即使是造詣很深的專(zhuān)業(yè)書(shū)家,也會(huì)為他那些千姿百態(tài)、如外星來(lái)客般的結(jié)字而拍案稱(chēng)奇。1985年,藝壇巨擘錢(qián)君匋向他索書(shū),他以狂草錄郭沫若詩(shī)句“胸藏萬(wàn)匯憑吞吐,筆有千鈞住翕張”相贈(zèng)。其中“萬(wàn)”字和“有”字通過(guò)局部的逆向行筆和伸縮變化,讓人覺(jué)得既熟悉,又陌生,給人耳目一新,別開(kāi)生面的意外驚喜。

金文條幅·孟子語(yǔ):“人之相識(shí),貴在相知;人之相知,貴在知心。”其中“人”字兩個(gè),“之”字兩個(gè),“在”字兩個(gè),“貴”字兩個(gè),“相”字三個(gè),這樣多的重復(fù)字在書(shū)法創(chuàng)作中常被視為畏途。而司徒越卻通過(guò)遍覽金文字典,檢索奇字佳構(gòu),經(jīng)過(guò)自己的妙手安排,將這些同字異形的金文,不露痕跡的統(tǒng)一在一幅作品之中。其舉重若輕,揮灑自如的創(chuàng)作能力,令人嘆服。

司徒越結(jié)字的瑰奇多變不是異想天開(kāi)的憑空杜撰,而是以千百年來(lái)經(jīng)歷代書(shū)家共同創(chuàng)造,并為書(shū)法界共同遵守的約定俗成的草法和篆法的規(guī)則或規(guī)矩為標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)的。具體的說(shuō),就是要從草書(shū)和篆書(shū)的字典里去查、去找。這個(gè)草字的結(jié)構(gòu)是出自張旭,還是懷素;這個(gè)篆字的結(jié)構(gòu)是出自《毛公鼎》,還是《散氏盤(pán)》,要字字皆有出處。司徒越說(shuō):“草書(shū)是千載以前就已定型的書(shū)體,它可以千變?nèi)f化,決不可以生造。如果人人都信手揮灑,任筆為體,那將造成書(shū)法的大混亂。”1982年,一位記者為他寫(xiě)評(píng)介文章,文章中說(shuō)他作書(shū)認(rèn)真,下筆有由。可是,編輯不大懂書(shū)法,看到“下筆有由”,不解其中道理,便想,司徒越作書(shū)揮灑自如,應(yīng)是“自由”才是,于是大筆一揮,把它改為“下筆自由”。發(fā)表后,司徒越一看,大呼:“壞了!下筆自由,這還是草書(shū)嗎?”

結(jié)字瑰奇多變?cè)谒就皆降目癫荨⒔鹞臅?shū)法創(chuàng)作中絕不是偶一為之的個(gè)別現(xiàn)象,而是俯拾皆是,具有標(biāo)志性特征的普遍構(gòu)成。

(三)飛白的極致運(yùn)用

搞書(shū)法創(chuàng)作的人都知道,飛白一般是在用墨將盡,在一個(gè)字或幾個(gè)字的末尾才出現(xiàn)的一種筆墨效果,通常表現(xiàn)為收筆的一兩畫(huà)之中。而司徒越狂草中的飛白卻大量出現(xiàn),成為他抒情表意、渲染筆墨效果的重要手段。他的飛白的運(yùn)用與古今書(shū)家有兩個(gè)不同。一是他的飛白不僅可以出現(xiàn)在墨枯和收筆之處,更可以出現(xiàn)在墨濃和行筆之中。草書(shū)中堂《婁堅(jiān)論字畫(huà)》開(kāi)頭“字畫(huà)小技耳,然而……”,“字畫(huà)”兩字為濃墨,至“小技”兩字將筆鋒提起,便出現(xiàn)兩字飛白,再將筆鋒按下,“耳”字復(fù)歸濃墨,至“然”字,又將筆鋒提起,再現(xiàn)飛白,至“然”字收筆的一點(diǎn)將筆鋒按下,并緩緩收起,復(fù)現(xiàn)濃墨。這種墨色在一次掭筆之后不間斷的運(yùn)動(dòng)中,依靠手對(duì)毛筆提按的精微操控和速度的準(zhǔn)確把握所形成的跌宕起伏的豐富變化,真讓人有一種“大江歌罷”,酣暢淋漓的痛快感受。二是他的飛白不僅可以寫(xiě)一兩畫(huà),而且可以連寫(xiě)一、兩字甚至五、六字。草書(shū)條幅·《辛棄疾詞》“我見(jiàn)青山多嫵媚,料青山見(jiàn)我應(yīng)如是。”從第二個(gè)“山”字的末筆便出現(xiàn)飛白,他仍不蘸墨,連將“見(jiàn)我應(yīng)如是”五個(gè)字用飛白一次寫(xiě)成。這種濃墨與連書(shū)五、六個(gè)字的飛白所形成的大面積的黑白對(duì)比,在章法上形成了強(qiáng)烈的視覺(jué)沖擊,給人以節(jié)奏明快的音樂(lè)感和色彩斑爛的畫(huà)圖般效果。

古今書(shū)家寫(xiě)金文,鮮有用飛白者。而司徒越的金文書(shū)法,除以寬博瑰奇的結(jié)體來(lái)表現(xiàn)外,擅用飛白,亦是他金文書(shū)法的一大特色。金文條幅《陳毅元帥詩(shī)》“風(fēng)雷驅(qū)大地,是處有親朋”,十個(gè)字中每一個(gè)字都有濃墨和飛白的對(duì)比、變化,使得這幅作品婉轉(zhuǎn)流便,渾厚華滋。可以毫不夸張的說(shuō),司徒越的金文書(shū)法是我國(guó)古今篆書(shū)園地中的一枝奇葩,他的結(jié)字,用筆,用墨和章法都大大的豐富了金文書(shū)法的表現(xiàn)力。這是司徒越金文書(shū)法對(duì)我國(guó)書(shū)法事業(yè)的重要貢獻(xiàn)。

(四)章法的完美經(jīng)營(yíng)

司徒越書(shū)法最突出的特征還是集中地表現(xiàn)為他章法的完美性和多變性。他的狂草和金文多見(jiàn)的是“滿布白”的章法。草書(shū)·《康有為題詠鄧書(shū)》,起筆便以“湛湛如小兒目睛”般的濃墨連書(shū)“歐體盛行無(wú)魏法”七字,再掭筆寫(xiě)“隋人變”三字,完成第一行。其與第二、三行之間,則通過(guò)書(shū)體的大小收放,挪移揖讓?zhuān)诖┎逵硯е兄恋谌械乃姆种帉?xiě)完全詩(shī)。有些書(shū)家會(huì)將剩下的四分之一留白,再起一行,題寫(xiě)下款。司徒越則不然,他緊接詩(shī)文之后,稍讓間隙,便以相當(dāng)于詩(shī)文字體三分之一的小字題寫(xiě)下款至“鄧書(shū)”,再起一行,將下款寫(xiě)完,然后署名、鈐印。通篇既富于變化,又和諧統(tǒng)一。“落落乎猶眾星之列河漢”,他的“滿布白”是有條不紊,又層次分明的。

金文·《贈(zèng)合肥明教寺》“山河天眼里,世界法身中。”不僅文字內(nèi)容合符佛學(xué)經(jīng)義,章法安排也獨(dú)具匠心,其結(jié)字“山”字寬扁,“中”字修長(zhǎng),“法”字繁復(fù),“天”字簡(jiǎn)約,“世”字欹斜,“界”字中正。詩(shī)左側(cè)則以小字行書(shū)寫(xiě)兩行邊款。這種縱無(wú)行,橫無(wú)列,渾然一體的“滿布白”章法,用在金文作品里,妙趣天成,又不見(jiàn)雕琢痕跡,確是非司徒越不有。

“滿布白”的章法在中國(guó)是有著根深蒂固的美學(xué)淵源的。商周時(shí)期的青銅器,在淺浮雕的云雷地紋上再飾以高浮雕的龍鳳紋,其紋飾的精美繁縟、造型的詭異神奇,舉世無(wú)雙。北宋時(shí)期的玉圖畫(huà),以多層次的鏤空雕、圓雕、高浮雕、淺浮雕,刻畫(huà)山林中人物的活動(dòng),具有極強(qiáng)的縱深感和豐富的表現(xiàn)力,是“滿布白”章法在玉器雕琢中的立體運(yùn)用。清·乾隆時(shí)期,瓷器裝飾中出現(xiàn)了“百花不落地”的粉彩繪畫(huà),這種繪畫(huà)已將瓷胎上的空白處全部畫(huà)滿,其花團(tuán)錦簇,表現(xiàn)了乾隆時(shí)期富貴華美的盛世氣象。

司徒越的章法又是多變的。甲骨文楹聯(lián)“有才識(shí)者自多高見(jiàn),為公益事先去私心。”采用的就是縱有行,橫有列的布局方式。這樣處理,作品的文字內(nèi)容既工穩(wěn)對(duì)稱(chēng),書(shū)法的布局又整飭條達(dá),得高古簡(jiǎn)樸之趣。

金文橫幅“求真”,正文只有兩個(gè)字,處理不好,極易陷入單調(diào)呆板。而司徒越卻將“真”字的首部提升到“求”字之上,以打破常規(guī)的巧妙布局,出奇制勝,贏得了意想不到的鮮活靈動(dòng)。

在書(shū)法創(chuàng)作的諸要素中,司徒越特別看重章法。他說(shuō):“一幅字如果不是一氣呵成,渾然一體,即使每個(gè)字寫(xiě)的很好,而通篇看起來(lái)卻如烏合之眾,形神不屬,那也絕非佳作。”他認(rèn)為,看重章法也與他學(xué)習(xí)西畫(huà)有關(guān)。西畫(huà)要求畫(huà)一件作品,應(yīng)是“從整體到局部,再?gòu)木植炕氐秸w。”就是說(shuō),創(chuàng)作作品首先要從整體上把握,即使創(chuàng)作過(guò)程中從用筆、結(jié)體、分行、布白、署款、鈐印,每一個(gè)細(xì)節(jié)都要小心收拾,但所有細(xì)節(jié)的處理都要服從全局需要,最終還是要看通篇的整體效果。司徒越章法的完美性、多變性直接得益于他正確的創(chuàng)作觀。

三

時(shí)光如梭,轉(zhuǎn)眼司徒越已經(jīng)離開(kāi)我們十九年了。當(dāng)年,司徒越無(wú)償?shù)厮徒o別人的那些上萬(wàn)件書(shū)法作品,今天,已成為人們以萬(wàn)元重金爭(zhēng)購(gòu)的墨寶。一個(gè)人的書(shū)法藝術(shù)有無(wú)持久乃至永恒的生命力,時(shí)間和人民群眾是兩把重要的標(biāo)尺。《左傳》中說(shuō):“大上有立德,其次有立功,其次有立言,雖久不廢,謂之不朽。”這就是影響中國(guó)知識(shí)分子幾千年的人生觀和價(jià)值觀。書(shū)法創(chuàng)作是立言的事業(yè),它的不朽取決于三個(gè)條件:一、從古代優(yōu)秀的文化傳統(tǒng)中學(xué)到了什么;二、有什么獨(dú)特的個(gè)人創(chuàng)造;三、能否按照美的規(guī)律,將這種學(xué)習(xí)傳統(tǒng)和個(gè)人創(chuàng)造在千萬(wàn)次的探索、嘗試的磨礪中臻于成熟的個(gè)人風(fēng)格。這三條缺一不可,其中,最重要的就是第三條。司徒越的書(shū)法是不朽的。在今天這個(gè)江山代有人才出,各領(lǐng)風(fēng)騷三、五年的急劇變革的信息時(shí)代,它已經(jīng)在無(wú)人炒作的情況下,“活”了十九年。它將在三個(gè)條件的強(qiáng)勢(shì)支持下,繼續(xù)活下去,成為不朽。

司徒越書(shū)法的價(jià)值首先在于他是將中國(guó)深厚的傳統(tǒng)美學(xué)與西方繪畫(huà)技法、理論成功地結(jié)合在一起并形成鮮明的藝術(shù)風(fēng)格之當(dāng)代書(shū)壇的第一人。

其次,他在創(chuàng)作中選文用詞的因人而異,結(jié)字的瑰奇多變,飛白的極致運(yùn)用,章法的完美經(jīng)營(yíng),都大大地豐富了當(dāng)代書(shū)法的創(chuàng)作實(shí)踐。

再次,他在《草書(shū)獺祭篇》、《結(jié)體、章法舉隅》、《小議書(shū)法創(chuàng)新》、《崎嶇歷盡到通途》等文章中,關(guān)于尊重傳統(tǒng),又要不隨人后;力求創(chuàng)新,又要嚴(yán)守規(guī)矩;推崇神采,又力主規(guī)矩入巧以及將草書(shū)特點(diǎn)概括為“連、變、移、疾”四個(gè)字的精辟論述,都對(duì)我國(guó)新時(shí)期書(shū)學(xué)理論的構(gòu)成做出了積極的貢獻(xiàn)。

司徒越書(shū)法是時(shí)代的產(chǎn)物,沒(méi)有十一屆三中全會(huì)的解放思想和社會(huì)主義的文藝復(fù)興,就不會(huì)有司徒越書(shū)法。時(shí)代在給司徒越書(shū)法以成功的同時(shí),也留給司徒越書(shū)法以歷史局限。這種局限主要表現(xiàn)為:一、在草書(shū)的取法上,主要以張旭、懷素為主,沒(méi)有能夠從宋、元、明、清的草書(shū)大家中汲取更多的營(yíng)養(yǎng),略嫌單薄。二、部分草書(shū)作品強(qiáng)調(diào)了“連”,而以犧牲線條內(nèi)涵的發(fā)掘?yàn)榇鷥r(jià),顯得有些直過(guò)。三、結(jié)字追求瑰奇多變,致少數(shù)草書(shū)作品圈眼稍多,失之纏綿。當(dāng)然,這些問(wèn)題在二十世紀(jì)八十年代以后都有改觀。1988年,他為壽縣老年書(shū)畫(huà)展題書(shū):“錦上添花易,雪中送炭難。我猶有余熱,慷慨獻(xiàn)人寰。”起筆的第一個(gè)字,就在提按頓挫,縱橫捭闔的水平和垂直兩個(gè)方向的運(yùn)動(dòng)中寫(xiě)出了不同凡響的筆墨華章。有別于此前我們常見(jiàn)的“連”,“錦”字的收尾就將筆鋒提起,與第二字?jǐn)嚅_(kāi)。接著以三個(gè)不相連屬,又形態(tài)各異的點(diǎn)寫(xiě)出了“上”字。“添花”的“花”字以側(cè)臥的形式布白,可謂險(xiǎn)招。而從“易,雪中送炭難”六個(gè)字連書(shū),到第二行“我猶有余熱,慷”又是六字連書(shū),其中用筆留駐盤(pán)紆,墨色濃淡相間,主筆與副筆的交待十分清楚,在連綿不斷地書(shū)寫(xiě)中,于線條、結(jié)字、墨色、節(jié)奏、穿插、照應(yīng)諸多方面窮其變化,充分表現(xiàn)了司徒越晚年草書(shū)璀燦奪目,撼人心魄的藝術(shù)魅力。這一時(shí)期的許多草書(shū)、金文精品是司徒越崎嶇坎坷,流光溢彩的生命之歌的最后絕唱。

作者(左)與司徒越先生(右),攝于1987年7月。

我們?cè)u(píng)價(jià)一位書(shū)家的成就,當(dāng)然要看那些代表他最高水平的精品佳作,而不是他處在“五乖”狀態(tài)下的“發(fā)揮失常”。1987年出版的《司徒越書(shū)法選》,由于當(dāng)時(shí)的印刷條件所限,印出的作品,畫(huà)面很不清晰。加之司徒越草書(shū)作品中飛白的變化,內(nèi)涵非常豐富,這種丟失了許多原作信息的印刷品,形已缺失,哪里還談得上神采。有些沒(méi)有更多的見(jiàn)過(guò)司徒越書(shū)法原作,尤其是精品的朋友,據(jù)此作出“司徒越書(shū)法水平一般”的誤判,就是不足為怪的了。為了彌補(bǔ)這一缺憾,司徒越二子、三子孫以檬、以楊,歷多年艱辛,從散藏于各地的許多友人手中,將司徒越的一些書(shū)法原作找出來(lái),重新拍照,準(zhǔn)備再出一本印制精良的《司徒越書(shū)法集》。我們期待著這本集子早日出版,使人們能夠更全面、準(zhǔn)確地認(rèn)識(shí)和理解司徒越書(shū)法。

2009年8月2日

原文發(fā)表于《中國(guó)書(shū)法》2010年第三期 作者供稿供圖

(韓書(shū)茂,系中國(guó)書(shū)法家協(xié)會(huì)會(huì)員、安徽省書(shū)法理論研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、淮南市委黨校中文副教授)

編輯:楊俊康

統(tǒng)籌:莊洪海

校對(duì):劉全海

審核:蔚力